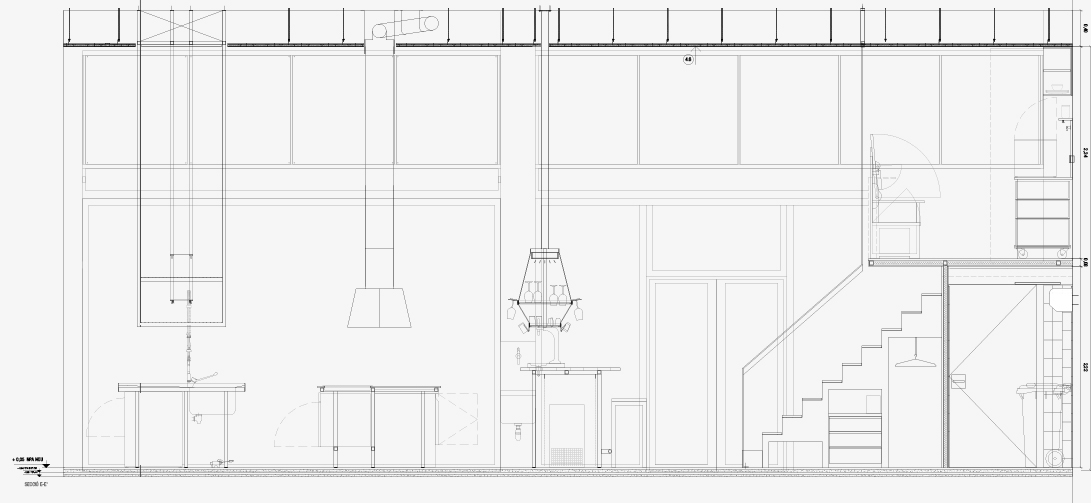

Colocar a pie de calle uno de los mejores artesanos de la cocina que conocemos, dejar ver su día a día, con sus ollas y tomates, manejando sus productos y utensilios mientras compone, afable, abierto a las conversaciones, ávido de ser un vecino más, nos parece no solo un reto, sino una obligación. Que uno de los cocineros más interesantes de la ciudad –no una estrella rutilante y engreída del Olimpo Michelin, sino un cocinero sencillo de los que hace poesía con las pieles de las verduras que los otros tiran– quiera hacer barrio nos parece una bendición.

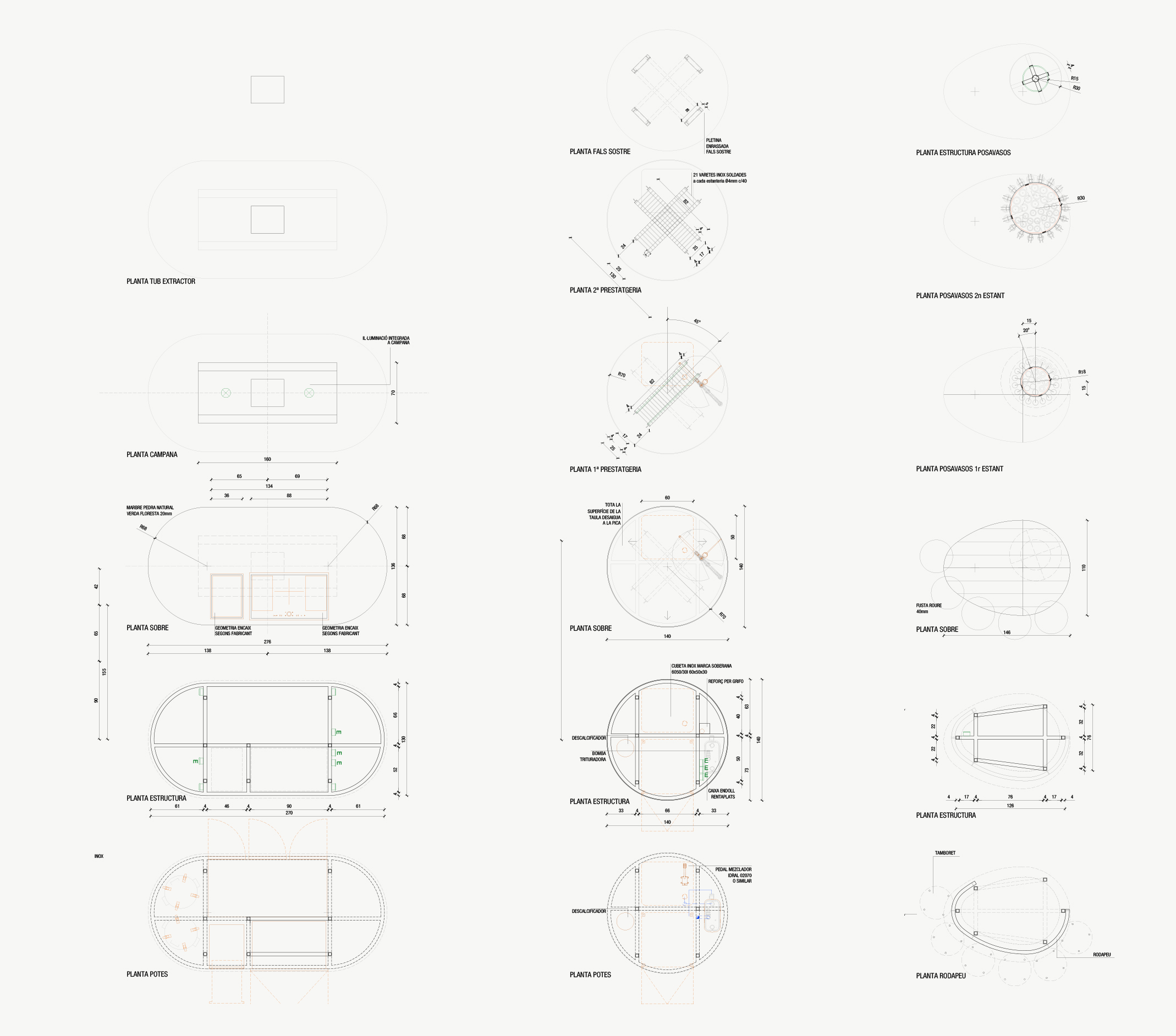

Con Eva siempre decimos que nos ha salido un proyecto un poco holandés. Hemos concebido la cocina como una suerte de naturaleza muerta, un paisaje pictórico, donde los manjares y los utensilios fabrican un universo personal, lleno de detalles, intenso, interesante. Nuestra intervención ha tratado de dejarlo ver, mostrarlo al exterior. Así, y como nos pasa hoy en Ámsterdam y Barcelona, cuando yo era pequeño, la gente que trabaja, la ves mientras paseas, está a la calle.

Que la cocina sea como un escaparate, o que el escaparate sea la cocina, hace explícita esta vocación urbana. Cuando lleguen los comensales, aquellos que durante pocas horas transformarán el local, tendrán que atravesarlo para acceder a las mesas. Deberán cruzar la cocina para tomar asiento. Al hacerlo, la observarán, la rodearán, la olerán. Y no dejarán de hacerlo a lo largo de la velada, porque va de esto, de estar juntos, de catar, de, si es necesario, ayudar.